「関心と共感と参加と情熱」

掛川市助役 小 松 正 明

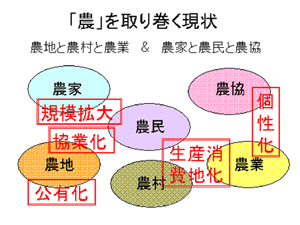

「農」を取り巻く現状

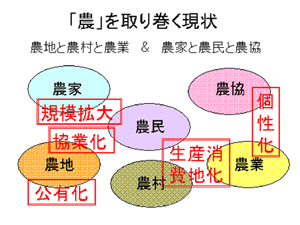

「農」を取り巻く要素としては、農地と農村と農業、そして人と関係としての農家と農民、そしてそれらを総合したものとして、農業があげられる。これらは相互に関係しあっていて、「農」を都市との関係で語る場合は、これらのどの「農」もついて論じているのか、その「農」を守り育てるのか、という視点が必要である。

都市と農村との関係は、農地の土地利用だけが問題なのではないし、農村だけの問題でもない。都市と農村が相互に、経済問題の解決も含めなくては、土地問題も解決しない。

都市と農村との関係は、農地の土地利用だけが問題なのではないし、農村だけの問題でもない。都市と農村が相互に、経済問題の解決も含めなくては、土地問題も解決しない。

農村経済を支える農産物そのものが安定的な高収益をあげるためには、今日ブランド化戦略によって「個性化」を目指さなくてはならない時代になった。製品のブランド化も重要だが、今日トレーサビリティの問題がクローズアップされるようになり、原産地のブランド化も現実味を帯びている。

農家と農民と農地を守るには「規模拡大」とその延長の「協業化」が必至である。つまり、農地の所有と利用を分けて考えなければならないのだ。日本の農業は、小規模農家が一家に一台ずつ農業機械を一セット取りそろえ、しかもそれらは年にほんの短い期間しか使われないという不効率を内包している。それらは全て、農地に対する執着心が原因であるが、適切な地域指導によって、農地を法人等に預けて土地使用料を受け取るということで、小規模農地を大規模な農地に再編することが必要なのである。

平成17年4月に掛川市と合併をする大東町には、農事組合法人大東農産があるが、ここでは7名の人間で147ヘクタールの水田を借りて、大規模な米作を行っている。地主は全部で430名にも及ぶのだが、もう30年以上も前に農村工業導入を指向したときから、農家の中で向上勤めを主に行うような農家からは積極的に土地を貸与して地域でとりまとめるような行政からの指導を行っていて、それが今日の見事なまでの土地の集約化を果たしている。先例はあるのである。

農民と農村、農業を救うには市民と一体となった生産地即消費地という環境作りが必要である。自分の町で収穫したものは自分たちが誇りを持ってありがたく食べるという文化を作り上げて、その上で食べきれないものを他の地域にお裾分けをするという考えを持つべきである。遠くから来るものほどありがたがるという風潮には敢然と反旗をひるがえすべきである。

しかし今日の少子高齢化の進展や過疎による集落の機能喪失により、どうしても守れない農地や林地も多くでることだろう。そういった場所については、公有化も検討せざるを得ないだろう。

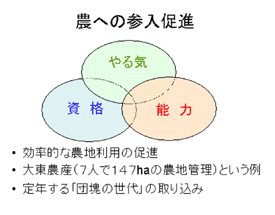

農への参入促進

今年話題になったプロ野球への新規参入問題と同様に、農業が活性化するためには農業を担える団体や個人の新規参入が必要である。

現在の農政は土地や業としての農業を守る観点から、参入に農家資格を必要としていて、これが新規参入の大きな障害となっている。

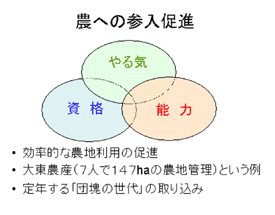

何の場合でもそうだが、農業にあっても真の担い手には、「資格」と「やる気」と「能力」が求められる。ともすれば現役の農業従事者でもやる気や能力が欠如した者もいるようで、この面での質の向上を図らなくてはならない。

農地を効率的に利用して、活力ある農業を展開できる、三位一体の人材が必要

また、これからの高齢化社会や、団塊世代のリタイア社会においては、農業の担い手候補として、年金を手にしながら金銭ではない生き甲斐を求める人たちの人数も増加することが予想され、そうした人たちの受け入れ先として、農業は格好の分野の一つと考えられる。

したがって、このような人たちへの受け入れのための準備が求められる。

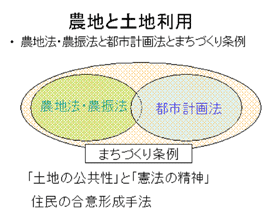

農地と土地利用

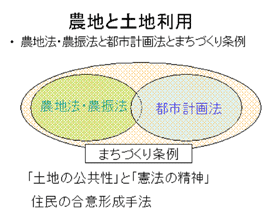

農村と農地を、土地利用と土地保全という観点からみると、現在の法体系は土地を農業側からみた「農地法」「農振法」と、都市側からみた「都市計画法」の体系がある。

バブル時期に横行した、土地の無定見な開発は一段落したものの、バブル経済による土地の虫食い的売買や地域や自治体の賛同を得ることのない開発行為を、国の法律体系が規制や対応できないと言うことに対しては反省の必要がある。

憲法に保障された私有財産権と、土地の公共性という側面をどのように調整するか、ということに対して、現在の行政は現実的にはあまりにも無力である。

景観や雇用、経済活動など様々な影響を及ぼす開発行為に対して、良好な地域の発展という観点からは、もっと規制の面を強くしなくてはならない。

これらの、住民の自覚と合意を求める手続きとして、掛川市の「生涯学習まちづくり条例」や穂高町の「穂高町まちづくり条例」など、いくつかの地方自治体によって試みられている「まちづくり条例」は、極めて先駆的かつ示唆に富む。

現代に通じる報徳思想

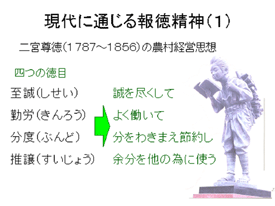

さて本市には江戸時代末期の村落経営の偉人二宮尊徳(幼名金次郎)の実践活動を今に引きつぐ社団法人大日本報徳社の本部があり、現在の掛川市長榛村純一氏は、報徳の考えをまちづくりに取り入れたユニークな都市経営を行っている。

二宮尊徳は神奈川県小田原市生まれで、幼少時の「負薪読書」像は全国の小学校に置かれたことでよく知られている。彼は自分自身が経済的に苦労する中で、権力側からではない、百姓の側に立った独特の農村経営哲学に至ったのだが、この実践理念が後に報徳思想として知られるようになったのである。

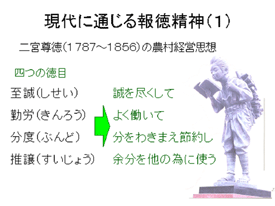

二宮尊徳の報徳思想、報徳哲学は四つの徳目で表される。すなわち、「至誠」、「勤労」、「分度」、「推譲」である。

至誠とは、文字通り誠実に、正直に、真面目に生きると言うことで、「勤労」も同じく、一生懸命労働をするということで、働かずして益は得られないことを教えている。

「分度」というのは今日ちょっと耳馴れない言葉だが、「天分を測度する」ということ

で、自分の分限を知り、分をわきまえる、という生き方を説くものである。

そして「推譲」は、分をわきまえたつつましやかな生活をすれば、ある程度はお金も貯まるだろうけれど、そうして得た余裕のお金については、世のため社会のため地域のために、すすんで差し出しなさい、という奉仕を求める精神である。

現代に通じる報徳思想、その2

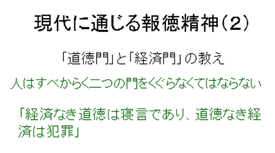

もう一つ、尊徳が言ったと言われることに「経済なき道徳は寝言であり、道徳なき経済は犯罪である」という言葉がある。前段は、道徳を説いてそのことで世の中を動かそうとしても、経済という実体が伴わなければ、その考えは絵空事と同じであって、現実味を帯びたものではないということを教えている。

そして後者は逆に経済で世の中を動かそうとするときに道徳というものを常に心に保っておかないと、お金があれば何でもできるという拝金思想につながってしまう、ということである。

今でも掛川にある社団法人大日本報徳社の事務局のある敷地には、本物の経済門と道徳門が建っており、市の観光のスポットとしても貴重な存在になっている。

北海道における報徳運動

さて、明治期には尊徳の薫陶を受けた多くの弟子達がその志を持って地方に赴き、この報徳仕法の実践によって救われた村々は多い。そしてその内の何人かは北海道へも訪れて、初期の北海道開拓に力を尽くしてくれていたのである。

その代表が大友亀太郎である。彼は函館で一仕事をした後に札幌へ入り、現在の札幌の将来の発展を確信し、石狩川から茨戸川へ登り、そこから現在の札幌中心部に至るところまでを舟運で開発するために、運河となる堀を作ったのである。

それは当大友堀と呼ばれたが、その一部が今でも札幌テレビ塔の下を流れる創成川である。私自身、大友亀太郎の名前だけ走っていたが、彼が報徳の人だということは掛川で得た知識である。

また、十勝の豊頃町には伊豆松崎町生まれの依田勉三が入植し、今の十勝農業の基礎を築いた。

さらに戦後、疲弊した道内の農村漁村を立ち直らせるためにも報徳運動が沸き上り、あの雪印乳業ももともとは酪農業における報徳運動からできたということも知った。

農村のみならず、これからの社会を救う一つの哲学として、報徳の意味を我々は再度、思い返すことが有用なように思われる。有用なように思われる。

掛川市の取り組み

掛川市では昭和54年に全国初となる「生涯学習都市宣言」を行って以来、生涯学習をまちづくりの根幹に据えた都市経営を行ってきた。

その結果、30億円市民募金による新幹線新駅の建設や本格木造による掛川城の再建などを着実に行い、農・工・商がバランスのとれたまちづくりを行うことができた。

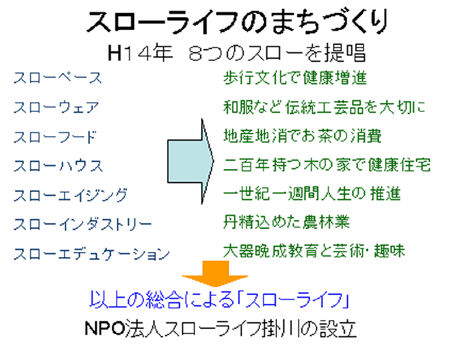

最近では、「歩行文化・スローライフ・報徳文化都市宣言」を行い、よりよく生きるための術を行政として示している。

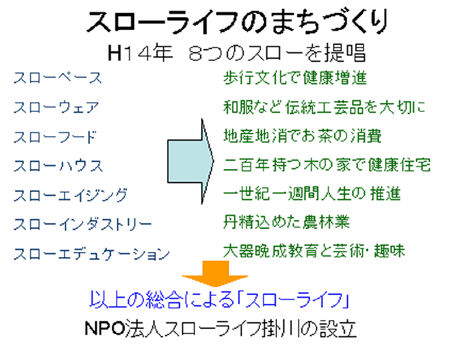

スローライフのまちづくり

また平成14年には「スローライフ」を掲げ、スローペース、スローウェア、スローハウス、スローフード、スローインダストリー、スローエイジング、スローエデュケーション、そしてそれらの総合としてのスローライフを提唱し、身近な問題をスローを切り口に考えてもらう施策を展開した。

このなかに、スローインダストリーとしてゆっくりゆったりと、ものが生産される農林業の重要性と、「地産地消」など食を考える、スローフードの考えが盛り込まれている。

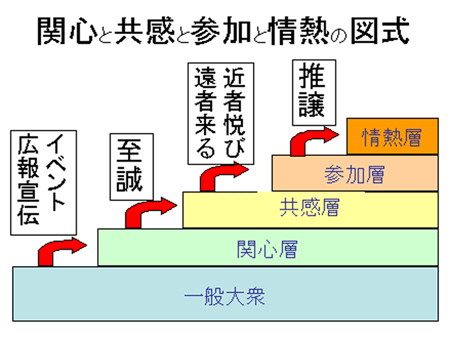

関心と共感と参加と情熱

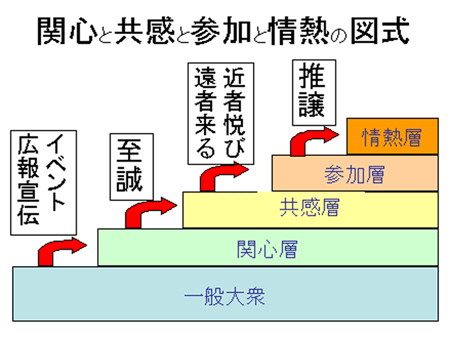

いずれにしても、これからの地域経営は、自立した住民と一体となって進められなくてはならず、まず問題に関して世間の関心を呼ぶことが重要で、その関心を共感に結びつけ、参加を促し、最後には地域が情熱を持って取り組んでくれるような動きにしたいものである。

課題は山積だが、本会議もそれらに対して貢献されるよう期待するものである。

「グリーン・ツーリズムでまちおこし」

拓殖大学北海道短期大学環境農学科教授 橋 本 信

1.グリーン・ツーリズムとの出会い

(1)私の「グリーン・ツーリズム」との出会い

私は、所属する拓殖大学北海道短期大学環境農学科で「グリーン・ツーリズム概論」と「グリーン・ツーリズム実践論」を担当しています。2000(平成12)年度に開設された、全国的にも珍しい「グリーン・ツーリズム概論」を担当するようになったのは、私が地域の仲間たちとグリーン・ツーリズムに取り組んでいることがあったからです。

また、哲学を研究している私がグリーン・ツーリズムに関わりを持つようになったのは、地域と大学の密接な連携から始まった事業によるものです。

1995(平成7)年に、北空知の1市5町(深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田町、幌加内町)でつくる広域圏の組織「北空知圏振興協議会」が海外研修事業を始めました。拓大の教員が団長となって、役場職員2人が副団長に、6市町の住民から公募選出の15人が団員になって、北空知の地域づくりのための研修事業を始めたわけです。

1市5町の枠を越えた仲間づくりをすることがねらいでしたが、その第1回目の海外研修事業は、ドイツの農家民宿の体験と視察を中心とする「グリーン・ツーリズム」を研修テーマにしていました。ドイツ視察研修が中心だと言うことで、ドイツ哲学を研究している私に団長の役目がまわってきたのです。拓大は、その3年前に地域の多大な支援を受けて、深川市内で校舎を移転・新築しました。私自身も、地域のために何かお役に立ちたいと考え、深川市が1994(平成6)年に始めた「地域おこしセミナー」という人材育成事業に中心的に関わっていたということが、「ドイツが中心」という要因以外に、団長を任された要因であったと思います。

それ以来、地域の仲間とグリーン・ツーリズムに取り組むこととなり、4年前からは大学の授業でも教え、私の2年ゼミナールのテーマにもしています。このような私の経験からお話をしたいと思います。

(2)地域のグリーン・ツーリズムとの出会い

研修テーマであるグリーン・ツーリズムというのは、私も研修団メンバーにとっても、全く耳慣れない言葉でした。そこで、当時まとまった紹介をしていた唯一の本『グリーン・ツーリズム』を研修団のテキストとして採用しました。

実際にドイツなどの西欧諸国のグリーン・ツーリズムを視察したことのある人や、グリーン・ツーリズムに取り組んでいる人の話を聞きたいということで、まず、蘭越町で農家民宿を始めた佐々木寅雄さんを講師としてお呼びしました。

次に、実際に農家民宿を体験したいということで、十勝の帯広・新得・鹿追を視察し、「大草原の小さな家」に宿泊体験をしました。

私たちの研修団18名の3分の2の12名が農業者でしたが、十勝で出会う農業者がそろいもそろってそれぞれの形で「農業生産+α」を熱心に追求し、実践していることが新鮮な驚きでした。

1991(平成3)年に開設した「観光農園にしかみ」の高橋俊一さんの話はその一つの典型でした。「農業生産+αを追求するようになったきっかけは、道職員のヨーロッパ視察報告書を見たのが始まりで、それには農家と都市の人が接する場を作ることが必要である。その表現方法は、ファームイン、農業体験、体験農園、ファームレストランといろいろある」と話していたことが印象的でした。

また、北海道ツーリズム大学事務局長をしている武田耕次さんには、当時の「鹿追ファームイン研究会」について話してもらい、刺激を受けました。「国際競争力をつけるために経営規模を大きくしようとしているが、本当に勝てるのか?100ヘクタールまで規模拡大したら、鹿追町385戸の農家は100戸になってしまう。残りの農家は離農することになる。これでは過疎になり、地域は成り立たない。これでよいのかということで、農業と農家の在り方を見直し、自分たちで売る努力などを通して自立することが必要である」と力説し、稲作地帯の北空知にも身に染みて共感できる話でした。

十勝視察で私たち研修団が感じたことは、「大草原の小さな家」オーナーの中野一成さんが後に語った、次の言葉に示されているように思います。

「農業者から見たグリーン・ツーリズムは、農業の付録で勝負することである。古い農業と新しい農業があって、古い農業が本来の農業であるが、この古い農業を応援し、ピーアールするのが新しい農業であり、グリーン・ツーリズムである」

(3)地域でのグリーン・ツーリズムの取り組み~深川の事例

私自身がグリーン・ツーリズムの取り組みに本格的に関わり始めたのは、1996(平成8)年でした。北空知海外研修の成果を報告書にまとめながら、十勝やドイツの視察で学んだことを私の住む深川市で具体化できるチャンスを、地域の仲間とともに「深川グリーン・ツーリズム研究会」を立ち上げて模索していました。絶好のチャンスが到来しました。当時、深川市が計画していた音江山麓の「都市と農村交流センター」について、これを私たちのテーマのモデルケースとして位置づけました。この「交流センター」に対するソフト・ハードの両面からの提言を作成して市役所に提出したことがきっかけとなって、「アグリ工房まあぶ」という名称で1997(平成9)年に開設した「交流センター」の体験プログラムづくり策定事業を委託されたのです。

私たちは、かなりの危機意識を持ちながら取り組みました。「あこがれの北海道」のイメージぴったりの十勝の農村景観もなく、富良野や美瑛のような知名度もなく、キャッチフレーズも浮かばない。いわば苦肉の策で、「北育ち元気村」という広域農協連の語句にヒントをもらい、「ちょっと元気村体験事業」という名称を交流体験事業の名称にしました。

ファームインやファームレストランもない、しかも都市農村交流施設もない、稲作地帯の深川で何ができるか?メンバーと関係者に米農家、リンゴ農家、バラ農家がいました。9月下旬の時期に深川でできることは何でもやろうということになりました。同時に、受け入れる私たちも楽しめる考え方を重視し、以下のように表現しました。

「何よりも重要なのは『交流センター』を私たち深川に住む者自身が楽しめるセンターにすることであると考えます。住民自身が楽しめる体験を通して交流することが都市と農村の交流を持続的に拡大させるうえで決定的です。このためには、深川の暮らし・農村の生活そのものが楽しめるものであり、暮らしを楽しむことのできる、地域づくりが必要です。そういう地域づくりの重要な一環として『交流センター』づくりを位置づけることが大切だと考えます」

交通費のみの自己負担で無料の体験ツアーとし、募集活動を大々的に行い、募集活動によって知名度アップをねらうこともしました。そして、参加者の定員を24名として、参加者との交流を深めることを重視しました。

実際の参加者26名は、186名の申込者の中から選ばれたことの自覚をもって、極めて積極的にそれぞれのメニューを体験しました。私たちも含めて参加者全員が「ちょっと元気村体験」に満足してくれるという結果を得ることができました。

その体験は、共通必修として「りんご狩り体験」(これは私たちがオーナーとなった「つがる」3本からりんごをもぎとる体験)、選択メニューとして「米米コース体験」(このコースの最大の人気メニューはコンバイン試乗で、もちつきや空き缶による米炊きも人気)、「アップルパイづくりコース」(このコースは加工体験の面白さと楽しさを十二分に味わうコース)、「バラコース」(バラ園でバラの花を摘み、フラワーアレンジメントを体験したうえに、バラ風呂に入浴、「人生に二度ない最高の贅沢」)、「カヌー試乗体験」(鷹泊湖で初めて試乗体験)、「ログハウス組み立て体験」(全員が自らの家を建てる快感)という形で1泊2日を使い切るものでした。

この元気村体験事業の成果として、私たちのグリーン・ツーリズムの取り組みは、農業体験を基本にすえると定めました。この基本があってはじめて、加工体験やアウトドアライフのプログラムが生きてくると考えています。これらの体験交流プログラムが本当に心の触れ合うものであってこそ、都市と農村の交流センターである「アグリ工房まあぶ」は、多くの人びとに生き生きと活用されるものになると実感したのです。

参加者の感想がこのことを物語っています。「物や情報があふれる社会で、大切に育てられたものを収穫する体験。この中で、人の心のつながりを感得することによって、ふるさとの実感を体験し、おのずと心がいやされる貴重な経験」でした。これが顔のよく見える交流の中で培うべきグリーン・ツーリズムの基本的在り方です。

このことは、北空知の38戸の農家がメンバーになっている「元気村・夢の農村塾」(2002年3月結成)に現在受け継がれています。

2.北海道のグリーン・ツーリズムについて

(1)地域特性を生かした北海道のグリーン・ツーリズム

北海道には農業に特色のある地域が形成されており、この農村地域の特色を生かしたグリーン・ツーリズムの展開が可能であり、実際に行われています。

北海道の地域農業の姿は、「稲を中心に野菜、畑作物との複合化が進んでいる道央・道南圏の稲作地帯と、畑作と畜産の並立する十勝・網走地域の畑酪地帯と、酪農主体の宗谷、根室、釧路地域の酪農地帯に大きく区分」《相馬暁著『いま農業が面白い』(北海道新聞社 1998年)168頁》することができます。グリーン・ツーリズムの展開は、この地域特性に対応した形態を取っていると見ることができます。

ファームインが最も盛んな地域は「畑作と畜産の並立する」十勝・網走地域であり、ファームインの軒数も北海道全体の半分を占めています。それに次いで多いのが富良野・美瑛地域です。これらは、畑作地帯の美しい景観を見せている所で、北海道の中では、全国的に知られた観光地である点も共通しています。このような点が、ファームインの展開に有利であることは言うまでもありません。

こうして、十勝・網走地域と富良野・美瑛地域は、その地域特性を生かして、ファームインを拠点とする滞在型・体験型のグリーン・ツーリズムを展開しています。

他方、道央・道南圏の稲作地帯は、農場を交流拠点とするグリーン・ツーリズムの展開が見られます。道が1997年度から開始した「ふれあいファーム」制度は、農場を交流拠点とするグリーン・ツーリズムの展開形態の一つと見ることができます。2002年現在、12のエリアに区分されている「ふれあいファーム」の過半が、道央・道南圏の稲作地帯に集中しています。

これらの地域、とりわけ空知管内に特徴的なことは、農家レストランと農産物の直売および農業体験などが多様な形で展開されているとともに、それぞれが地域経営型の都市農村交流施設を持っていることです。

この地帯の多くは、北海道の大都市、札幌市から日帰りの距離にあり、その点では、札幌圏をにらんだファームレストランの展開が好都合であるとともに、地域経営型・農業体験型のグリーン・ツーリズムを展開する条件に恵まれていると見ることができます。

(2)グリーン・ツーリズムの展開事例~体験的報告

①滞在型グリーン・ツーリズムの拠点としてのファームイン

年間200万人の観光客が訪れる観光地・富良野では、グリーン・ツーリズムが、ファームインを拠点に展開されています。ファームインは十勝と同様に、北海道有数の観光地に立地する優位性を背景に、農業・農村への理解と共感を直接の交流によって広める拠点となっています。

富良野におけるグリーン・ツーリズムの展開の特徴は「富良野ファームイン研究会」の活動に示され、その特徴の第一は、ネットワークの重視です。

富良野ファームイン研究会は、1995(平成7)年に「バーバリアン牧場」「ファームイン池田」「星人の宿ペンション和田」の3軒で設立され、1998(平成10)年に「コテージゆうゆう」が加入し、富良野市内で4軒。1999(平成11)年には、中富良野町の「ファームイン富夢」「ペンション&レストラン自然舎」が加わり6軒構成となり、「会員の提携、情報交換、開業支援、農業体験等の事業」を行っています。また、1999(平成11)年には、美瑛・富良野農村ホリデーネット(上川南部地域の美瑛6、上富良野1、中富良野8、富良野9、南富良野2、占冠3に住む会員29人)を結成しました。

2002(平成14)年には、美瑛・富良野・新得町のファームインのネットワークを構築し、320名規模の修学旅行生の農業体験と宿泊を受け入れるまでになっています。

修学旅行生の農業体験と宿泊の受け入れのシステムづくりは富良野で先行し、1999(平成11)年に富良野ファームイン研究会で修学旅行生を受け入れ、2001(平成13)年には、美瑛・富良野農村ホリデーネットで修学旅行生を200名規模で受け入れ、2002(平成14)年には、美瑛・富良野・新得町のネットワークで修学旅行生を300名規模で受け入れています。

もう一つの特徴は、個性的なファームインという点です。富良野には「向こうからお金と情報を持ってきてくれる」都市住民がたくさんいます。このような人々との交流が成り立つファームインはそれぞれに個性的です。それぞれのファームインが「富良野ファームイン研究会のメンバーとはライバル同士であり、その中でオンリーワンであり続けること」に努めています。

例えば、牧場民宿「ファーム・イン・バーバリアン牧場」は、酪農業から民宿業に転換した所で、オーナーの佐藤剛一さんは次のように言います。

「1995(平成7)年2月に旅館業の許可を取った。翌年10月には酪農をやめ、30頭の牛を500万円、牛乳の枠代を500万円で売った。ファームインは金がかかり、1000万円の投資をした。1996(平成8)年に「るるぶ」で宣伝し、客が増えた。都市住民の潜在的ニーズに着目していたので、いけると思っていた。現在、法人経営でやっているが、年間1600人の客で粗収入は1000万円になる。ロマンがなければ仕事はできない。ロマンだけでは飯が食えない。現在、搾乳牛1頭、育成牛2頭、他の牛3頭の計6頭を飼っているが、民宿経営が主で、牛飼いは従である。富良野スタイルのファームインは、富良野農業の基幹作物がタマネギで、補完作物がメロンだとすると、基幹作物としての農業に対して、補完作物の役割となる。補完作物としてのファームインは引退農家の役割である」

「農村ホリデー ペンション&レストラン自然舎」の岩浪岳士さんは、新規就農をした両親と協力しながら、ファームインとファームレストランを5年前に始めた人で、強気な発言が印象的です。「地元に戻ってきて、母と父が農地を5町買って、その1町を借りて産直を始めた。産直のお客を泊めるためにペンションを始め、日帰りの人のためにレストランを始めた。この商売(商売:農家・商人)の魅力はお客と話ができ、自分で決めた値段で売れることだ。農産物の値段は1グラム1円が基本原則で、100グラム100円の単位ですべて売っている。客層は地元ではない。すべて地元外から来る。一番の宣伝は口コミで、それ以外は当てにならない」

「ファームイン池田」は、生産と生活が一体となった農業への理解を広め、人と交流できるファームインを目指している。農家民宿は経営の柱ではなく、産直の固定客をつかむ役割をしているように思われます。

②地域経営型グリーン・ツーリズムの拠点としてのファームレストラン

グリーン・ツーリズムは、都市農村交流の一つの形態です。その取り組みの中で、食と農を結ぶための仕組みの一つとしてファームレストランがあります。

「スローフード」と「地産地消」をキーワードに、食と農を多様に結びつける地域づくり活動が大切になっていますが、そのためのいろいろな仕組みとネットワークをどう作っていくのかが一つの焦点となっています。その意味でも、空知管内のファームレストランの役割が注目されます。私が地域の人と学生たちと一緒に訪ねたことがある3つのファームレストランでの話を紹介したいと思います。

「ファームレストラン ハーベスト」(仲野満さんの話)

仲野満さんは、鹿追町の「大草原の小さな家」などをモデルにしてレストランを開業しましたが、「ファームレストラン」という名称を付けた道内第1号であるという自負を持っています。

現在、年間6万5千人のお客さんがあり、客単価1人当たり平均千円で、スタッフは17~18人でやっています。口コミとマスコミの宣伝で広がっているので、インターネットなどを通じた宣伝は考えていないと言います。

開業のきっかけは、まずログハウスを建てたかったということにあるのですが、冬の農閑期を使って4年がかりでログハウスを完成させました。すでに15haの畑作を経営していたので、妻の千秋さんがレストランを経営し、満さんは主に冬に関わり、無理をしないでやっていくのが継続の秘訣だと言います。

一時は、コスト削減方式でレストラン経営をしようとしましたが、良い食材と良い環境で良いものを提供するという「大盤振舞式経営」を今は基本にしていると言います。コストをかけないとお客さんに満足してもらえないし、都会にはない環境と食をお客さんの要望に応じて提供することが大切です。満さんによると、素人だからできることがあって、手間をかけることで勝負することが大事だと言います。

レストラン経営と農業経営は確かに両立が難しいけれども、現在はレストランを最優先にしており、自己都合ではないやり方が大切だと言います。土や作物は声をあげないが、お客さんは声をあげ、文句を言う。畑作経営も最大時15haであったのが2haに縮小し、産直とレストラン食材のみに限定しています。

今後は、リンゴジュースの加工原料を生産する農場として、今後ますます活用していきたいと考えています。というのも、リンゴジュースの原料として出荷すると、1kg500円のリンゴが、加工を委託してレストランで売ると2万円になって、高付加価値化を実現することができるからです。

ハーベストは、景色に恵まれていると言われるが、景色ではなく景観が良いのであり、景観を良くする努力が大切で、それは、どこの農村地帯でもできるはずであると言います。また、あらゆる物を可能な限り地元から買うことが地産地消の大切なポイントで、食材のみならず、設備・備品すべてにわたって、地元から買うことにしています。

また、近くにクレスガーデンというレストランが開業したときには、はじめは競合すると思ったが、差別化を図るという意味でハーベストの独自性を出すことができ、ライバルの出現はよい刺激になっていると言います。

クレスガーデン(干場一正さんのお話)

仲野農園の仲野勇二さんの紹介で長沼町に新規就農をした。干場さんは、1999年62歳でラルズを退職し、5haの農地を取得し、2棟のハウスなどでハーブの栽培と景観作物としての花の栽培などを手がけ、将来は、2つのため池を活用したビオトープ風のガーデンづくりを目指しています。

レストランは2000年に開業し、ハーブガーデンをはじめとして農園全体が1つの景観として活用されています。夜時間も含めた平均の客単価は1500円で、長沼町のランチの平均は1200円、ハーベストは1000円、クレスは1300円という形で住み分けをしていると考えています。

ファームレストランの形態としては、ハーベストのように奥さんが料理の責任者として家族経営で行くのか、クレスのようにプロの料理人を雇って経営するのかの2つのやり方があり、それは、それぞれの事情に応じて選択すべきものだと考えています。いずれにしても、北海道のファームレストランは、夏場にお客が集中し、いわば夏場の稼ぎで冬場を埋めているのが現状です。

レストランの食材は、地元調達を徹底しており、自家栽培で調達できない食材は、主に長沼町の直売所を利用しています。長沼町には4つの直売所があり、お互いに切磋琢磨しており、直売所で売る農産物は、農家が自慢する最高の品質のものばかりで、長沼町の直売所の人気の秘密はその品質の良さにあると言えます。

中村農園(中村豊さんのお話)

中村豊さんには直売所で話を伺うことができた。アメリカの農業視察の際にカリフォルニア州のファームレストランを見て、農業を理解してもらうために来てもらう場を自分で作る必要があると感じてきたと言います。

そこで、直売所を設けて、交流の場としてカフェなどを考えていたが、息子さんが料理の研修をしてくれたので、レストランで行くことにしました。そのため、長沼町の仲野満さん、由仁町の大塚さんのところまで話を聞きに行き、経営の見通しを持って開業することにしたと言います。

しかし、レストラン開業は難事業であったと言います。資金繰りに道庁まで交渉に行って半年もかかり、予定より遅れて2001年開業となったのです。今回の増築に関する資金繰りは1カ月で解決し、ファームレストランに対する対応が変わったと実感していると言います。

直売所は無人のため、すべてセルフサービスで、お客さんは直売所に掲示されている単価を見て、自ら収穫し、代金を代金箱に入れていきます。年間4千人から5千人が直売所の客数ですが、1人当たりの単価を500円と計算してはじき出した数字なので、正確な数はつかめていないということです。

レストランは年間1万人で、スタッフは、剛さん夫婦2人とパート2人で、将来はパートを3人にして3万人の客が目標。モットーは「こだわるな」で、有機栽培や減農薬の農産物提供のこだわりが以前はあったが、現在は、自然体で継続することが一番と考えています。宣伝には金をかけず、テレビに5回出演し、新聞などの報道もあって、今年は、年間1万5千人程度に増えると見込んでいると言います。

今後は、地元農産物を使ったメニューを増やしていくとともに、田舎らしいのんびりさの長所をもっと生かせるようにしたいと考えています。というのも、札幌・苫小牧からのお客さんが多く、車が来ない静かなところだから良いという評判なので、360度見渡す限り遮るものがないという景観を大事にしたいからです。

③ふれあい農業体験としてのグリーン・ツーリズムの展開~「そらちDEい~ね」

ふれあい農業体験の事例は、枚挙にいとまがないほどですが「そらちDEい~ね」の展開方向が注目されます。この方向性は、とりわけ学校教育と連携して展開されると考えられます。修学旅行生を受け入れる「ファームステイ」が今後さらに増大することが予想されます。農業体験とファームステイを内容とする修学旅行が、2003年度から持続的に増加していき、これが地域経営型・農業体験型のグリーン・ツーリズムの今後の重要な柱になると思われます。

修学旅行生のファームステイを受け入れる経験は、生徒が農家のありのままの生活を体験することが一番大切なことであり、成功の継続の秘訣が、高校生と農家の人との対話を大切にすることである、ということを示すものと考えられます。農村の生活を通じて、地域の農業・農村への共感と体験的理解がはぐくまれていく絶好の機会になるわけです。

3.「グリーン・ツーリズムでまちおこし」について

(1)農業に元気がない時代に、元気になるキッカケがグリーン・ツーリズム:地域の農業と農村社会にあるさまざまな資源を人と人との交流に活用することがグリーン・ツーリズムの取り組みになります。

(2)農業と無縁の食生活を見直し、食と命を大切にするキッカケがグリーン・ツーリズム:農業の営みを何らかの形で体験することによって、食と命の結びつきへの体験的理解がはぐくまれ、食と命を大切にするキッカケになります。それは、食と農の架け橋を農業生産の現場から創り出すことになります。

(3)グリーン・ツーリズムは「人と人との交流」ということ:このような食と農の架け橋を人と人の対話・交流として実現することが、グリーン・ツーリズムの主要な役割です。

(4)グリーン・ツーリズムで元気な「まちおこし」: 交流し合う人々が元気になることがグリーン・ツーリズムのねらいであり、人が元気になるところでこそ「まちおこし」が活発になります。

「元気村・夢の農村塾」の取り組み

元気村・夢の農村塾副塾長 渡 辺 滋 典

◆主な活動内容

平成14年3月、将来を担う子供たちに農業を理解してもらいたいという思いから、農業体験受入組織元気村・夢の農村塾を19戸で立ち上げ、全国の高校生などの受入を開始しました。受入は体験に見合う料金を受け取り、1回3~4人/戸の受入で、体験時の保険など安全面への配慮もしています。

平成14年は7回292人、平成15年は13回556人の受入を実施しました。全国から体験に訪れる子供たちは、土に触れ、食物や農村の自然を通し、食べることの大切さを学んでいます。平成16年は35戸で、16回約1,000人の受入を予定しています。農村塾では交流の種を全国に播いています。

◆目的及び理念

1.「元気村・夢の農村塾」設立目的

農村では、農家戸数の減少や就業者の高齢化、合わせて米価の下落や農産物の価格低迷が続き、地域全体が低迷している状況です。

このような中で「ふれあいファ-ム」登録農家を中心に農場看板を上げ、「生産物に責任を持ち、消費者と積極的に交流する」ことを目的に、農業者19戸により平成14年3月組織を設立し、6月から受入を開始しました。

2.「元気村・夢の農村塾」活動理念

・農業体験及び交流を通し、農業への理解を得る

・将来を担う子供たちに「食農教育の場」を提供することで、農業が命をはぐくむ産業として「命の教育・心の教育であることを伝える

・体験はボランティアではなく経営の一部として位置付けし、体験料金を設定する

・受入は1戸の農家が対応できる範囲で1回3~4人とする

※ふれあいファ-ムは、北海道農村振興条例に基づき、平成9年度より道民が気楽に訪れ、農業を理解する農場を「ふれあいファ-ム」として登録し、体験や見学の場を提供しています。

◆実践活動

1.高校生を中心とした子供たちの農業体験受入と交流

平成14年度は、地元クラ-ク記念国際高等学校の受入を中心に実施しました。体験ほ場で、はだしでの田植えと鎌で稲刈り体験を実施。生育期間を通して、高校生はほ場を観察し、稲に米が実る過程と籾になるまでを実体験しました。体験した高校生たちは「食べ物を作る大変さ」と「植物が成長する素晴らしさ」を味わっていました。子供たちは、福岡や大阪など全国から修学旅行、総合学習の場として農場を訪れ「豊かな自然環境」で「農作業」を体験し、農家も子供たちから改めて「自然の中で作物を育てる農業の良さ」を再認識し、農業人としての誇りを深めています。

体験内容は、受入農家個々がその日のメニュ-を組み立て、「野菜の手入れ」「採花」など各農場で3~4人ずつ体験や交流をし、「トマトってこんなに甘いの?」と農村の旬を味わい、農村では当たり前の風景に感動していました。

体験学校からの口コミなどで話題が広がり、平成16年の交流回数は16回、およそ1,000人以上の子供たちが、北空知の水稲地帯を訪れるようになっています。

2.住んで良し・訪れて良し、魅力ある地域づくりへの展開

農村地域全体が魅力あふれる地域になることは、住んでいる農業者が地域に対し誇りや感動を持つことです。収穫した果実で豊かな生活をし、交流活動でも小果樹を活用することを目的に、水稲地帯で生育するブル-ベリ-、ハスカップ、プル-ン、プラムなどの小果樹を植栽しました。

都市住民とのより一層の交流活動を展開するため、快適な環境づくり、魅力ある地域づくりのために取り組んでいます。

◆地域の人々の参加、外部とのつながり

1.体験受入が北空知一円の農家へ広がり

設立当初、会のネ-ミングを決める時、北空知全体で受け入れることを想定し、北空知全体の農産物のブランド名「元気村」を使い「元気村・夢の農村塾」としました。

3年目を迎える平成16年、会員は北空知一円に広がりました(深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町)。

2.体験交流活動が地域で都市交流活動としての位置付けに

体験交流活動が都市交流活動の拠点組織として位置付けされ、深川市、JAなど、都市農村交流センタ-「アグリ工房まあぶ」の関係機関も積極的に支援をしています。

3.「元気村・夢の農村塾」を核として「そらちdeい~ね」受入ネットワ-ク化への展開

修学旅行受入の場合、1回の受入が200~300人前後と多く、元気村・夢の農村塾だけでは対応できない状態になり、空知管内のリ-ダ-が中心となって、空知全体で体験受入をネットワ-ク化し、平成16年3月「そらちdeい~ね」を設立しました。

平成16年は6回、関西方面などの修学旅行生を中心に受け入れる予定です。「元気村・夢の農村塾」では、安全対策や受入ノウハウを提案し、積極的に6回の受入を準備しています。

◆成果

1.悩みなどを持っている子供たちが体験交流活動を通して、「人生の目標を見つけた」という礼状が農業者に届き、改めて農業が持っている教育力を実感し、農業者自身が農業に誇りと、交流に対する意欲をみせています。

2.体験を通し全国から参加する子供たちや親との交流活動が継続されるようになってきています。

3.作物や土にじかに触れることにより、子供たちは食べることと農業がつながっていることを体験を通し学び、将来を担う子供たちに農業の大切さを伝えています。

4.交流活動を経営の一部として位置付けし、農業者も体験する子供たちとの交流により元気をもらっています。

5.組織で取り組んでいるため、体験者に満足いく対応が提供できるようになり、口コミで体験校が増えています。

6.交流活動を通して地域を元気にするため、会員同士の情報交換も盛んに行われるようになりました。

7.北空知に全国から体験に訪れる子供たちが増えることにより、地域全体に交流活動の輪が一層広がりをみせ、地域活性化の一助になっています。

「都市農業から農業都市へ」

北海道大学大学院工学研究科教授 加賀屋 誠 一

ここでの都市とは、多様な機能が集積した空間形態と定義して以下の議論を進めていく。

1.都市農業と農業都市

近年、都市近郊における農地では、様々な変化が起きている。一言で言えば、農業機能の多様化と都市農業の普及である。従来の農業機能をまとめると、最初にあげられるのは新鮮で良質な農畜産物の供給である。これは農業本来の目的であるし、旬の食材の供給といった視点では、今後も重要であるといえる。次に自然環境や緑地空間の保全に関わる機能である。これは、農業における水源涵養や農地による緑地環境確保の効果である。また土や緑に親しめる場を提供することによって、自然への親しみや文化資源の提供も可能となる。さらに、災害に対する農地による減災効果、例えば水害を軽減する遊水地としての役割などは防災に寄与できる農地の役割である。

一方、現在の問題として考慮しなければならないものとして、農業者の高齢化と後継者不足による農業そのものの維持がある。また農産物の生産から流通間での構造の高度化に関する問題も重要な検討課題である。さらに、近年は、それらの問題解決における一つの方法としても考えられるが、市民と農業の多面的な結びつきによる都市農業の普及という視点も考えていく必要がある。

このような農業機能の見直しを考えると、新しい農業形態とはどういうものか、またそれを維持するための社会的な位置づけをどう考えるかということに焦点を当てる必要がある。前述したように、農業は、その生産に関わる機能と共に、環境保全や、防災機能の役割を有する。したがって、それらの機能を推し進めていくための新しい発想が必要である。たとえば、新しい生産と流通のための農業のビジネス化を促進するハイテク型農業あるいは産消連携型農業、環境保全のための循環型農業システムの構築、農業の社会システム化を実現する環境保全型農業などが今後考えられる農業のイメージである。

そのような新しい視点を実現するための都市としての位置づけをここでは考えてみる。

都市とは多様な機能が集積した空間形態という定義をすでに行ったが、現状の農業という産業を持つ都市を考えてみることがここでは重要である。すなわち都市と農業の共存が可能かどうかを考えてみることで、農業都市の構築可能性が把握できるといえる。都市機能からみた農業機能の評価ということになると、以下のような項目があげられるであろう。

1)持続的成長機能:ゼロエミッション型・クリーンエネルギー活用型

2)情報機能:ハイテク型(バイオテクノロジー・高度情報通信技術)

3)高度経済機能:生産から販売への一体型

4)コミュニケーション機能:まちづくりと市民参加型システム

5)グローバル機能:国際交流と貢献型農業システム

6)福祉機能:教育・福祉・医療の高度化システムを持ったコミュニティづくり

これらの項目は、新しい形での都市形成に重要な役割を持つものであり、産業としての農業が上記の役割を持ち、それらを持ち合わせた都市が形成されていくことによって農業都市が成立するということができる。

次に、国土交通省の若手によって提案された将来の国土像をとりまとめたものから、関連する情報について2,3紹介する。

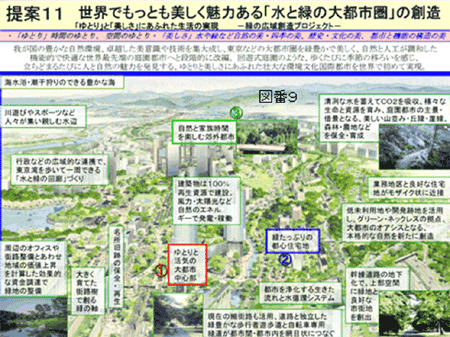

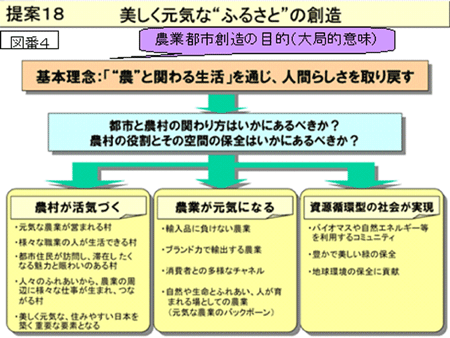

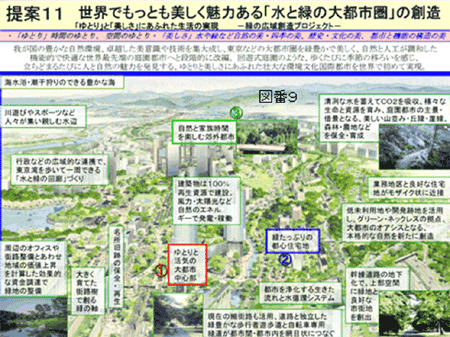

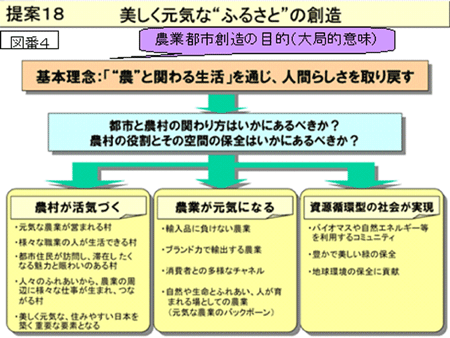

最初の図は、美しく元気なふるさとの創造という目標の中での農業都市創造の目的部分である。ここでは農と関わる生活を通じ人間らしさを取り戻すことが基本理念として提案され、都市と農村の関わり方、農村の役割とその空間の保全を考えなければならないとしている。その結果、農村が活気づく、農業が元気になる、資源循環型の社会が実現されるという成果を生むことを期待している。

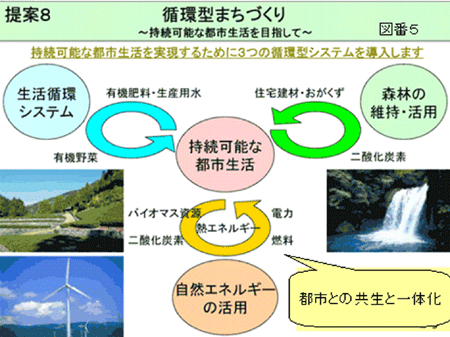

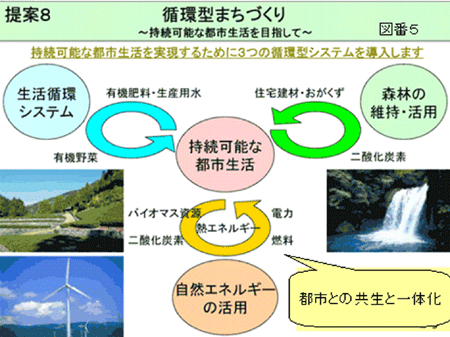

次の図は、循環型まちづくりという目標の部分である。持続可能な都市生活を目指すためには、生活循環システム、森林の維持・活用、自然エネルギーの活用といった部分システムが必要であり、農業が果たす役割の大きさ、都市との共生・一体化の重視が必要であることが期待されている。

次の図は、循環型まちづくりという目標の部分である。持続可能な都市生活を目指すためには、生活循環システム、森林の維持・活用、自然エネルギーの活用といった部分システムが必要であり、農業が果たす役割の大きさ、都市との共生・一体化の重視が必要であることが期待されている。

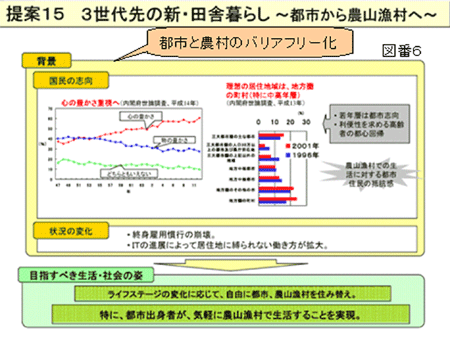

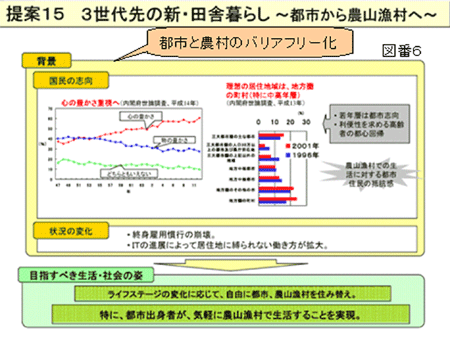

さらに次の図は、3世代先の新・田舎暮らしというタイトルの目標の部分である。ここでは都市と農村の敷居をなくし、バリアフリー化を目指している。これらの図はいずれも、上記でまとめた農業都市と軌を一にした考え方ともいえるであろう。

2.都市計画と都市田園計画法

日本と英国の地域づくり制度の違いを略述する。まず大きな違いは、都市と農村の計画において統一された法律や体系的開発方法を持ち合わせているか否かである。英国では、長年都市田園計画法にもとづいて、都市、農村の共通の計画システムを用いている。日本の場合は、都市と農村の整備に伴う法律等が別々に存在しており、一体化したまちづくりが難しい面がある。英国では、もともと農村と都市双方での居住システムを有している場合が多く、例えば、ロンドンという都市に、地方の富裕な農民が住宅を持つというケースがポピュラーであった。このような面でも、都市と農村に対する見方の違いが大きい。

英国でみられる農村生活の楽しみ方も独特のものがあり、農村の文化、景観への配慮としての風景庭園の建設、さらにパブリックフットパスや、グリーン・ツーリズム、B&Bなど古くから農村でのオープン性がその伝統として維持されている。

また田園都市(ガーデンシティ)の思想もいまだに都市の計画に反映されており、それに基づいた新しい都市の創出もある。しかしながら、田園都市は、緑の中に都市を計画するものであり、産業として農業を強く意識したものではない。一方、都市田園計画法における農村計画は、農村における地域計画を目指したものであり、農業都市づくりに大きな寄与しているということができる。

3.どうしたら農業都市をつくれるか

このテーマに関してまず第1に、地域計画の重要性があげられる。農業都市になる必要条件としては多様な機能をできるだけ持ち合わせることであり、地域計画を総合的に作成できるかということであると思う。地域環境をどう創造するかという課題を解決するためには、そのような総合計画をいかに構築するか、具体的には、農業都市という箱庭をどのようにつくっていくかのプロセスが必要である。紹介した図は前述した国土交通省の計画における国土交通省で議論された国土将来像のイメージの一例である。

農業による都市システム管理の例としては、秋田県大潟村にみられる農業経営があげられる。ここでは、企業経営者の育成がおこなわれ、冷温倉庫・精米・炊飯工場などの一体化したプラントにより、1.5次産業が実践されている。そして、流通面でも力を注ぎ、全国での消費者会員制度を作り、個人会員5万人、法人7,200社と契約している。無洗米はここから生まれ、さらに発芽玄米の開発なども行われ、年商60億円を稼いでいる。ライバルは同業者ではなく、食品医療品会社として、経済機能の充実を目指している。農業としてしての生き方の例としては興味あるまちである。

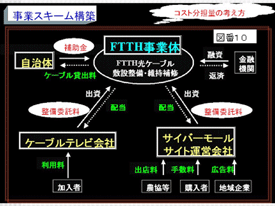

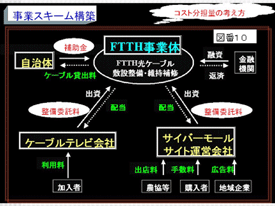

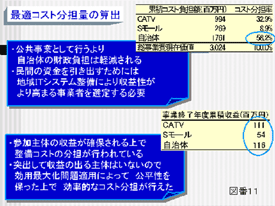

さらに、もし農業都市をできるだけ都市計画として計画しようとする場合、例えば、都市計画法と農業振興法との一体化、国土交通省と農林水産省のバリアがない新しい形の農業都市特区の創出の提案をしたい。もしこのようなまちづくりが可能であれば、高度情報化を導入したIT農業都市の実現が可能であると考える。たとえば、以下に示す図は、十勝地区における農村型地域情報ネットワーク計画を検討した結果である。これによると、自治体、ケーブルテレビ会社、農業主体のサーバーモールサイト運営会社のそれぞれのグループが協力することによって、責任を分割した、講堂情報システムの構築が可能であることが示された。もし農業都市特区を実現する場合には、このように国土交通省等で配備した地域情報ネットワークを活用させていただくことによって、予想できないような創発的なまちづくりの可能性を考えることができる。

「都市と農村の共生・融合を目指して」

フリーキャスター 林 美香子

● 農業との関わり

農林水産省「食と農の応援団」メンバー、「スローフード&フェァトレード」研究会代表をつとめ、フードジャーナリストとしても活動しています。

今日は、スライドを提示しながら話を進めていきます。

● グリーンツーリズムへの関心

北海道の農村の素晴らしさの一つに、都市住民にとっての癒しの場・教育の場としての役割があげられます。

農村でゆったり過ごす「グリーン・ツーリズム」に関心を持ち、これ迄道内やヨーロッパのファームインを沢山訪ね歩きました。NPO「北海道ツーリズム大学」の理事や「そらちDEい~ね」アドバイザーも歴任しています。その中から鹿追・新得の事例をご紹介します。

最初は、鹿追町のファームイン、中野一成さんのログハウスです。

次は、新得町で放牧型酪農の傍ら「つっちゃんと優子の牧場の部屋」を経営している湯浅優子さんのファームインです。素朴なサイン看板、建物の外観、室内(宿泊室)の様子です。

湯浅さんは「北海道スローフードフレンズ」という会をたちあげ、牧場は「酪農教育ファーム」の認証を受けています。受け入れる宿泊客は僅か一組のみですが、訪れた方は、農村ののどかさと食べ物を生産している現場を見て感動します。

ともに食事をしながら、その食べ物がどのようにして都会に運ばれるのかなどを語り合うことによって、農業への理解が深まります。リピーターが多く、数年先までの予約が入っているそうです。

● 都市と農村の共生・融合

次に農村の多面的機能の利活用の事例をご紹介します。

皆さんもよくご存知の、六花亭が経営している中札内美術村です。目立つサインや看板はなく、柏林の中に美術館があります。古い石蔵を移築するなど自然に溶け込んだ美しい景観が見事です。

真狩村にあるマッカリーナの外観と朝食の写真。有名な中道シェフのレストランで、食事のおいしさはもちろんですが、農村地帯に立つ雰囲気の良さも人気を呼んでいます。

帯広の市街地にある「北の屋台」です。冬でもにぎわい、収穫期には夕市も開かれます。都市と農村の共生にこだわり、地元で取れる食材を使ったメニューを提供しています。次の写真は地元で作っている4色のトマトのサラダです。そこでしか味わえない「食」を提供することで観光客にも人気があります。

幕別町にある「スノーフィールドカフェ」です。この施設は冬の間だけ十勝の畑の中に出現します。外観は普通のビニールハウスですが、内部はご覧の通り本格的なレストランです。切り取られたガラス窓越しに十勝の雄大な雪景色を眺めながら本格的な料理を楽しむことができます。

● スローフード運動の精神

スローフード運動はイタリアで始まり、作家の島村菜津さんが2000年に書かれた「スローフードな人生!」で日本中に広まりました。北海道では2003年1月に「北海道スローフード協会」が設立され、イタリアスローフード協会の理事であるジャコモ・モヨーリ氏の講演が行われました。最後の写真はその時のイベントで出された料理です。

スローフード運動の活動は多彩ですが「質のよい物を提供してくれる小さな生産者を大切にしましょう」、「子供たちを含めた味の教育(食育)・五感の教育を大切にしましょう」、「放っておけば無くなりそうな地域の味を守りましょう」が三本柱です。

地域を愛する運動→地域づくり→地域再生・地域経営

その運動の主役は地域に住む住民であり消費者です。個人個人が自分と農業、地域、環境との関係を見直し、地域を愛する心を育てます。見捨てられそうになっている食材を見直し、地域の文化を見直し、本当に美味しい地元の旬の食材を使った食事を楽しむことで雇用を創出し地域を活性化させる運動でもあります。

消費者である市民が直接かかわる食の再生、農の復権、地域づくりの継続的な実践活動です。女性にも積極的に参加をしていただき「愛食運動」や、「食の地元学」を重ねていただければと思います。

この場に金融関係の方が来ておられないのは本当に残念ですが、農家民宿のような小規模な開発への投資を支援していただきたい。また、赤や黄色のけばけばしいのぼり旗の宣伝が目立つ施設ではなく、北海道らしい場の空間デザインを重視した質の高い景観づくりを行っていくことが重要だと考えます。

最後に、ファーマーズマーケットの事例視察などの際、農協や市町村の皆さんの反応で気になることなのですが、最初からやれない理由を探すのではなく、ぜひ、やる気をもって視察に行っていただきたいと思います。

パネルディスカッション 要録

コーディネーター

北海道都市地域学会理事 太 田 清 澄

Ⅰ 「テーマ解説」

パネルディスカッションに先立ち、改めて太田原先生の基調講演等を踏まえて、コーディネーターとしての立場から「テーマ解説」を行った。以下はその要約である。

Ⅰ―1 <テーマの基本要因>

① 北海道の地域自律のためのグランドデザインに産業としての農業は不可欠であると考えているが、後継者不足、耕作放棄地の無秩序な増大等の課題が北海道においても顕在化している。

② 今日的な日本の課題の一つとして、カロリーベースで40%を割り込んでいる食料自給率問題がある。

③ 現在WTO農業交渉と「食料・農業・農村基本法」の中間論点整理の段階に直面しており、「農業」問題は大きく注目されている。

この背景の下に、例えば「NHK土曜フォーラム・食料自給率を考える」、「農政改革と農地、農業用水等の資源の行方(北海道開発局主催)」、「オーライ!ニッポン北海道シンポジウム<グリーンツーリズム>(オーライ!ニッポン会議)」等の農業をめぐるシンポジウム等が頻繁に開催されている。

④ 上記潮流の中で、今回「都市問題会議」を政策の軸に「農業」と「IT」がある深川市で開催し、議論の展開が出来ることは、非常にタイムリーであると理解している。

⑤ ただし、昨年の函館市開催の都市問題会議の主題が「都市観光」であり、観光問題ではなくあくまでも都市問題として捉え考える場であったように、今回も「農業都市」というテーマのもとの議論であり、既に数多く実施されている農業関連のパネルディスカッションとは基本スタンスの違うことを明確にしておきたい。

Ⅰ―2 <都市・地域問題としての命題>

このようにあくまでも都市サイドに立ったシンポジウムとして位置づけられるものであり、この中で一定の成果を得るためのパネルディスカッションとしたいので、大きく議論の軸がぶれないようにしたい。

従って、<都市・地域問題としての命題>として都市側が遡及する基本テーマと構成要素について、私の評価軸に沿って提示させていただき、パネリストの皆さんにはこれを以後の議論展開の軸にしていただきたい。

A 基本テーマ:北海道の地方都市の活性化・自立(自律)性の構築を目指すプログラムづくり

B 構成要素

1 タウンブランドの構築

都市・地域が活性化し、自律性を高めていくためには、都市間競争力のある強い個性を創り出していく必要がある。

実現のための方策の一つとして、タウンブランドの構築が有効かつ不可欠である。

特に、タウンブランドに求められるものは構成力と発信力である。

例えば

① ドイツ・フライブルグの「環境首都」としての位置づけと環境政策によるまちづくりの推進

② フランス・ストラスブールの環境政策推進のシンボルとしてのLRTの運行

③ 北イタリアの小さな地方都市が発信する伝統産業をベースにした新たな「イタリアン・ビジネスモデル」等については、是非注目し参考にしてもらいたい。

北海道においても、私自身が関った一例として稚内市の「みなとまちづくり」がある。

基本テーマは港湾地区と市街地の融合であり、都市の活性化・自律化のために「港湾(みなと)」の持つ国際性や交流性といった機能を都市地域(市街地)に導入・貫入させるプランについて、既存法の枠組みを超える個別法の運用で具体化を図ろうとする試みである。

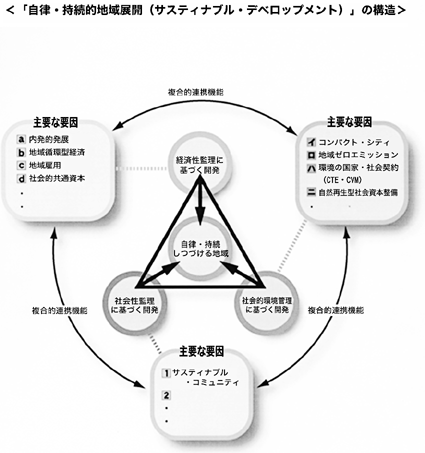

2 サスティナビリティの追求

基軸は①「サスティナブル・デベロップメント」 ②「サスティナブル・シティ」の枠組みに拠る。 ①「サスティナブル・デベロップメント」=1992年国連環境開発会議-環境と開発に関するリオ・デジャネイロ宣言

②「サスティナブル・シティ」=1996年EU委員会都市環境グループ・EUレポート

さらに、日本における論理的サポートとして、以下の著書の中に当該の理論展開がある。

・レスター ブラウン「エコ・エコノミー」

・宇沢弘文 「社会的共通資本としての都市」

・岡部明子「サスティナブル・シティー都市からシティ・リージョンへ」

・森地茂 ほか「21世紀型としの条件―都市と農村の交流」

テーマのキーワードを読み解くのに有効であるので、参考にして欲しい。

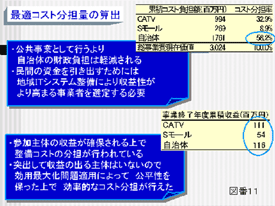

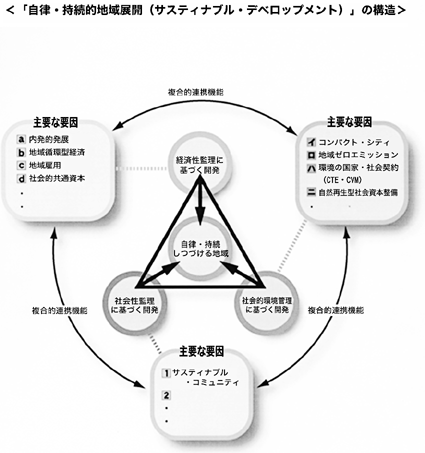

この命題の具体化のために私なりに整理したものが、図-1「サスティナブル・デベロップメントの構造」である。

① 内発的発展

※ これは太田原先生の基調講演の中でも指摘があった要因であり、共通の認識であったことに意を強くした部分である。

② 社会的共通資本=制度資本・自然資本・インフラ資本

③ 環境の国家・社会契約

④ コンパクト・シティ

⑤ 地域コミュニティの再生(サスティナブル・コミュニティ)等である。

(各要因の概略説明―省略)

3 市町村合併

要点は、私見であるが、

① 道州制を前提もしくはパイロット的デザインとする新たな地域再編としてとらえるべきである。

② 合併か広域連携か、地域あるいは機能により明確な色分けが不可欠と考える。

4 「中心市街地の活性化」

あえて避けてきた命題等への遡及が必須である。

① 「土地・建物の所有と利用の分離」

② 「市民の成熟化と市民ファンド」

③ 「TIFの導入」(TIF=タックス・インクリーメント・ファイナンシング)

(各要因の概略説明―省略)

Ⅰ―3 <農業問題としての命題>

一方において、都市サイドからの理論展開の大前提として、「農業」が少なくとも従前のように強くなること、あるいは求められる役割の中で完全に機能してもらう必要がある。

その条件・要因が満たされてはじめて、両者が同一化し、共通の仕組み・仕掛けを共有する方策を議論することが可能となる。

今回の議論の中では、先ず最初にこの「農業」について、それぞれの分野の人、特に今日のシンポジウムに参加した多くの都市サイドに関係する人が、正確な知識や現在の潮流を的確に理解することから始まると思う。

そこで、先ず「農業」をとりまく最近の議論・キーワードの中で私なりに注目する点について4点提示したい。

これについてもパネリストの皆さんの今日の議論展開の軸に据えていただきたい。

① 「農業」については「農」という枠組み(概念)=総合的価値で展開を図る必要がある。

「農」:Ⅰ農業 Ⅱ農村 Ⅲ農地 Ⅳ農家 Ⅴ農民

(概略説明―省略)

② 農業の多面的機能

農業地域の代替評価額=約7兆円

(森林地域の代替評価額=約39兆円)

③ 「農業地域はこの地域の人間(農民)だけでは守れない」(農業関連シンポジュームでの発言)

④ 「最近の農業関連のシンポジウム等には他分野の人の参加が顕在化している(生源寺)」

(表-1 参照)

表-1 農業・農村の多面的機能の計量評価

| 機 能 | 評価の概要 | 評価額(億円/年) |

| 全 国 | 中山間地域 |

| 洪水防止機能 | 水田及び畑の大雨時における貯水能力(水田52億m3、畑8億m3)を、治水ダムの減価償却及び年間維持費により評価した額 | 28,789 | 11,496

(40%) |

| 水質源かん養機能 | 水田のかんがい用水を河川に安定的に還元して再利用に寄与する能力(638m3/秒)及び水田・畑の地下水かん養量(37億m3)をそれぞれ利水ダムの減価償却費及び水価割安額(地下水と上水道との利用料の差額)により評価した額 | 12,887 | 6,023

(47%) |

| 土壌浸食防止機能 | 農地の耕作により抑止されている推定土壌浸食量(5,300万トン)を、砂防ダムの建設費により評価した額 | 2,851 | 1,745

(61%) |

| 土壌崩壊防止機能 | 水田の耕作により抑止されている土砂崩壊の推定発生件数(1,700件)を、平均被害額により評価した額 | 1,428 | 839

(59%) |

| 有機性廃棄物処理機能 | 有機性廃棄物の農地への還元量(都市ゴミ6万トン、し尿86万kl、下水汚泥23万トン)を、最終処分経費により評価した額 | 64 | 26

(41%) |

| 大気浄化機能 | 水田及び畑による大気汚染ガスの推定吸収量(SO2 4.9万トン、NO2 6.9万トン)を、排煙脱硫・脱硝装置の減価償却及び年間維持費により評価した額 | 99 | 42

(42%) |

| 気候緩和機能 | 水田による夏期の気温低下能力(平均1.3℃)を、冷房電気料金により評価した額 | 105 | 20

(19%) |

| 保険休養機能(文化的機能) | 水田による夏期の気温低下能力(平均1.3℃)を、冷房電気料金により評価した額 | 22,565 | 10,128

(45%) |

| 合 計 | 68,788 | 30,319(44%) |

| (参考)農業粗生産額(1996年) | 104,676 | 38,494(37%) |

資料:農林水産省農業総合研究所「農業・農村の公益的機能の評価検討チーム」による試算

(1998年)�

Ⅱ 「パネルディスカッションの枠組みと進行」

全体を3つのラウンドに分けて議論を進めたい。

第1ラウンド

① 今日参画していただいたパネリストは、「農業」ではなく「農」という概念の認識知、もしくは暗黙知のなかで、それぞれの分野で活動を展開していると捉えている。

先に「農」という概念について私の考え方を述べたが、再度それぞれの立場で「農」という概念についてのコメントをしていただきたい。

② その上で現在の活動実態や活動軸となる考え方について自己紹介的なコメントをいただきたい。

③ 以上に対してコーディネーターからパネリストのコメントに対して質問および議論を展開したい。

第2ラウンド

パネリストの活動展開の中にあって、都市(地域)の立場および農業(地域)の立場、それぞれのポジションから、自らの評価される部分および改善すべき部分についてコメントしていただきたい。合わせて相対のポジションのパネリストに対して何かしらの希望があれば出していただきたい。

以上に対して、コーディネーターからパネリストのコメントに対して質問および議論を展開したい。

この中から最近よく言われるようになった「都市と農村の交流」レベルでの評価=課題の分析を通して、これに拘束されない新たな枠組みが必要になるのではないかという点を視座に議論を進めていきたい。

第3ラウンド

第1、第2ラウンドの議論展開の一つの到達点として、具体的フィールドについて、深川市もしくは農業を主産業とする都市・地域を想定し、その都市・地域の未来像について出来るだけ具体的に提言してもらいたい。

(パネリストとの議論・意見交換ー 省略)

Ⅲ 「パネルディスカッションの展開」

パネルディスカッションの第3ラウンドでは、具体的フィールドとして深川市もしくは農業を主産パネルディスカッションの第3ラウンドでは、具体的フィールドとして深川市もしくは農業を主産業とする都市・地域を想定し、未来像についてより具体的に提言することとしていたが、パネリスト間での議論を更に深化・展開させることと具体的提言を出しやすいように、第3ラウンドの冒頭において私案としてのテーマに関わるコメントとイメージ図を提示した。

Ⅲ―1 <具体像の構築>

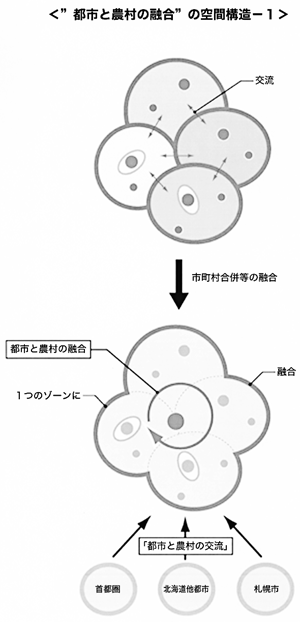

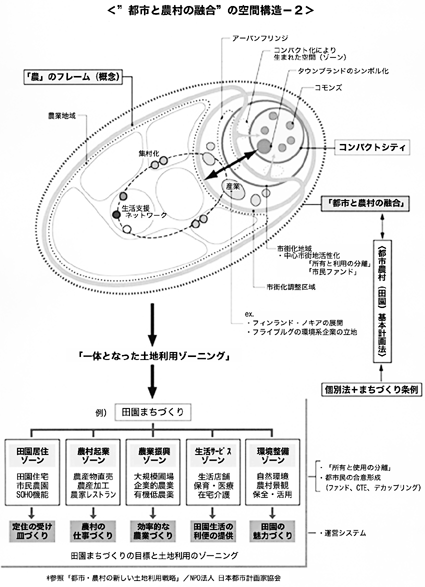

北海道の地方都市におけるタウンブランドの構築、サスティナビリティの追求等4つの命題の具現化のアプローチとして、あくまでも北海道の有する特性を考慮した場合、「農」の持つサスティナビリティを導入する地域構造の構築を指向することに優位性があると判断される。

近年の潮流である「都市と農村の交流」に留まらない枠組み、即ち「都市と農村の対立」の時代から、2000年施行の「地方分権一括法」を契機に大きくシフトしつつあるといわれる「都市と農村の交流」をさらに展開させた『既存のテリトリー内部の更新と高質化が問われる局面の移行(生源寺)』による、都市と農村の同一軸による融合(フュージョン)を図る地域構造を構築していくことを目指したい。

Ⅲ―2 <地域構造構築の実現に向けての段階的戦略>

― A機能論~B空間論~C具現化に向けた戦略論

A 機能論

A-1 都市軸の農村への展開

① 休日を取れる労働の仕組み=企業的人事管理(都市機能)

② 生活機能を犠牲にした職住近接から生活機能集積地区での居住にシフト

=散村形態から集村形態へ=通勤という概念の発生(都市機能)

→道路整備=流通への応用(都市機能)

③冬季間の利活用 例:冬のスポーツ合宿地

通年化の概念の発生(都市機能)

④都市の余剰人的資源の活用=労働力調整(都市機能)

⑤生産品の販売 マーケティング・情報化・IT活用(都市機能)

⑥土地利用計画=都市地域の特性であるゾーニング制度の導入

A-2 農村軸の都市への展開

① 入会権、コモンズ、「惣」・「結い」等の農村系コミュニティシステムを都市地域の地域コミュニティの再生の契機とする

② 農地の市街地への貫入=公共緑地以外の「みどり空間」の創出

③ 農業=総合的産業として位置づける認識知への意識改革

B 空間論

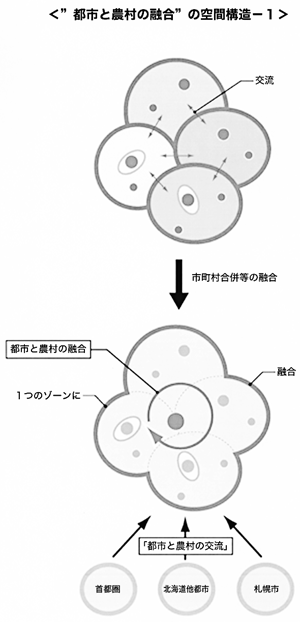

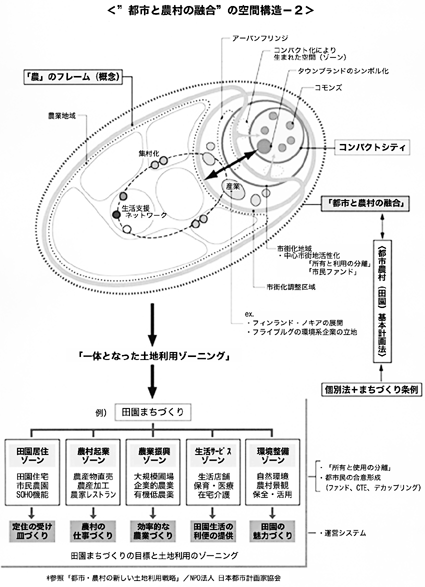

上記機能論から導き出される空間像は 図―2と3である。

図で表現される基本構造は次の2点である。

① 市町村合併により地域構造、特にそれぞれのまちの中心核の改変(再構築)は不可欠となる。この機会に従来の行政界および都市地域、農業地域の区分にとらわれず、地域全体を一つのエリアとして土地利用のゾーニングを試行する。

② 市街地のコンパクト化を図り、これにより生じる既往の市街化区域の隣辺部(アーバン・フリンジ)および市街化調整区域、農業地域を一体的に網羅した土地利用ゾーニングを試行する。

(図の詳細説明は省略)

C 具現化に向けた戦略論

C-1 法体系の再構築

現在は2つの地域の個別法、すなわち都市計画法と農振法とこれを補完する自治体の条例で対応しているのが実態である。

注目すべき事例には掛川市や長野県穂高町「まちづくり条例」等があるが、これらを補足展開していくことによって、上記Bの①、②の 空間構造を計画し、具現化していく必要がある。

更に併行して、最終的にはイギリスの「タウン・アンド・カントリー・プランニング・アクト(都市農村計画法)」に準じる法体系の整備を目標としていくことが不可欠である。

■長野県 穂高町の例

松本市の北、景勝地として有名な安曇野に位置する人口約3万人の町。

北アルプスを望む田園風景は、住民にとって生活の原風景であるばかりでなく重要な観光資源ともなっていました。

しかし、都市計画の用途指定がない郊外部などで農地の虫食い的な開発が進み、景観に影響を及ぼし始めたことから、土地は私有財産であっても高い公共性の元に利用されるべきものという理念に基づいて「穂高町まちづくり条例」が制定されました。

都市計画とは別に、この条例に基づいて土地利用調整基本計画が定められ、町内を9つのゾーンに分けて立地可能な用途を詳細に決めています。

表-2 穂高町まちづくり条例の構成

| 章 | 条 | 内 容 | | | |

| 住民参加 | 戦略・目標 | 遵守制度 |

| 総 則 | 1 | 条例制定の目的 | | ● | |

| 2 | 用語の定義 | | | ● |

| 3 | まちづくりの基本理念 | | ● | |

| 4 | 町の責務 | | ● | |

| 5 | 町民の責務 | | ● | |

| 6 | 土地所有者・事業者の責務 | | ● | |

| 7 | 適用区域 | | ● | |

| まちづくり施策 | 8 | 「調整基本計画」の策定 | ● | | |

| 9 | 具体的な施策の策定 | ● | | |

| まちづくり審議会 | 10 | まちづくり審議会 | ● | | |

| まちづくり推進地区 | 11 | まちづくり推進地区の指定 | ● | | |

| 12 | まちづくり協議会 | ● | | |

| 13 | 地区単位の「まちづくり基本計画」の策定 | ● | | |

| 開発事業の手続き | 14 | 適用の対象となる事業 | | | ● |

| 15 | 開発事業の協議申請書の提出 | | | ● |

| 16 | 開発事業に対する指導・勧告 | | | ● |

| 17 | 協議申請書の事前公開 | | | ● |

| 18 | 説明会の開催 | | | ● |

| 19 | 開発事業承認申請書の提出 | | | ● |

| 20 | 穂高町開発事業審査会 | | | ● |

| 21 | 承認前における開発事業の変更手続き | | | ● |

| 22 | 開発事業の承認 | | | ● |

| 23 | 開発事業の承認後の町と事業者の協定の締結 | | | ● |

| 24 | 開発事業の承認後の開発事業内容の変更 | | | ● |

| 25 | 工事の着手 | | | ● |

| 26 | 後期の変更、工事の中断 | | | ● |

| 27 | 工事完了の届出 | | | ● |

| 28 | 工事完了時の検査 | | | ● |

| 29 | 事業者から町への報告義務、町の立ち入り調査 | | | ● |

| 30 | 不服の申し立て | | | ● |

| 31 | 罰則…違反者の公表 | | | ● |

| 雑 則 | 32 | 表彰 | | | ● |

| 33 | 規定外事項の町長への委任 | | | ● |

C-2 都市再生モデルとしての位置づけ

当然個別法の一元化等には相当な困難が予想される。

この場合においても時間軸を考慮する必要があることから、都市再生モデルとしての位置づけを指向し、あくまでも北海道における地方都市の都市・地域再生モデルとしてのグランドデザインを策定していくというストーリー展開を図る必要がある。

そのプロセス・具体像を全国、特に中央に対してアピールすることは現在の道州制の議論に直結する枠組みとしてとらえられると考えることが出来る。

Ⅳ 「総括(まとめのコメント)」

Ⅳ―1 各パネリストに対するコメント

全体を通して、非常に多くの貴重な意見をいただいたと感じているが、特に私自身の中では、以下の発言・キーワードが強い印象をもって記憶されている。

林 さん:地域力・スローフード

加賀屋さん:クリチバ(ブラジル)の環境政策と都市計画 ・農業都市の定義

小松さん:私と同一の評価軸であった「農」の機能分類・農村コミュニティ ・スローライフ ・政策と人材

「夢の農村塾」渡辺さん:

体験農業に参加する高校生に対しの第一声=「今からの野菜の摘花は経済行為への参加だよ!」という認識の埋め込み=育農

橋本さん: グリーンツーリズムの推進も人間(人材)こそが重要(ソフトの価値)

Ⅳ―2 議論された都市と農村の交流や融合の具現化に向けては、私案として提示したような急激かつ外圧的なゾーニングの導入等では無く、総体として地域の人材の育成や意識改革が根幹であるという意見の方が大きかった事も事実ではあったが、総括として私からは時間軸を考えると大胆なブレークスルーが求められるのではないかということを再度敢えて提言したい。

Ⅳ―3 北海道都市地域学会は多分野の人で構成され、かつ学際的な機能を持つ稀有な組織であると理解している。

是非この「農業都市」というテーマを学会を軸に産官学そして市民と共に追求していきたい。

フィールドとしてまたモデルとしてここ深川市と連携していくことに大きな可能性を感じている。

Ⅳ―4 従って、本日のシンポジウムで議論展開が図られた枠組みの実現に向けて、深川市を中心に北海道都市地域学会が連携し、今後も継続的な活動をしていくことを宣言し、これを以って「深川アピール」として位置づけたい。

以 上

コメンテーターからの発言

深川市長 河 野 順 吉

【深川市のまちづくりについて】

今回のテーマは「農業を軸とした新しい都市の創成」でございますので、農業を中心に、本市の取り組みの一端を紹介させていただきたいと思います。

本市は、ご案内のとおり、肥沃な農地と良好な気候条件を活かして、米のほか、そば、野菜、果樹、花きなどの生産が盛んな、道内有数の農業都市でございます。

しかし、高齢化や後継者不足、担い手対策、環境に配慮した農業への取り組みなど多くの課題も抱えております。

このため、農業者や農業者団体が主役の「売れる農産物」の安定生産や、安全・安心で良質な農産物の提供、担い手の育成、都市と農村の交流などについて、農業者、農業機関・団体、行政が一体となって取り組んでおります。

この地域は、開拓以来、米を中心とした農業の歴史を刻んでまいりましたが、これからも、米づくりを中心とした農業の推進を基本に、まちづくりを進めていきたいと考えております。

こうした地域の個性をまちづくりに生かすため、本市では、平成8年度に「ライスランド構想」を策定いたしました。

この構想は、米、稲、田園の利用・展開をテーマに、「四つの里づくり」を通して、深川の歴史や風土を基盤とした地域の活性化を図るプロジェクトで、昨年7月には、三つ目の里となる、いざないの里「道の駅ライスランドふかがわ」をオープンさせました。

この施設は、道の駅の機能のほかに、「米のまち深川」の情報の発信、もみから精米になるまでの過程が見られる体験コーナーや、地元農産物の提供、物産品販売などを行っており、開館以来、多くのテレビや雑誌などでも道内有数の道の駅として紹介いただき、来館者はオープン1年余りで100万人を突破し、現在にあっては約170万人になるなど、多くの方にご利用いただいております。

これからも、深川の魅力、農業がもつ良さを広くご理解いただくため、積極的な情報発信に努めていきたいと考えております。

このほかの里としては、平成9年にオープンさせた深川市都市農村交流センター「アグリ工房まあぶ」を拠点に、周辺のまあぶオートキャンプ場、戸外炉(トトロ)峠、観光農園などと連携し、地域内外の多様な交流を進めている「ふれあいの里」、旧小学校校舎を改修し平成11年にオープンさせた交流促進施設「ほっと館・ふぁーむ」と、画家の高橋要さんのアトリエ、ギャラリーなどがある「向陽館」を拠点に、農村地域の芸術文化と地域内外住民との交流を進めている「ぬくもりの里」がございます。 さらに、この「ライスランド構想」でも主体をなす「都市と農村の交流」につきましては、「アグリ工房まあぶ」を拠点に市民が主体となって、田植え・稲刈りなどの農業体験、農産物の加工体験などグリーン・ツーリズムが積極的に展開されており、一昨年には、グリーン・ツーリズムの活動に携わってきた農業者グループが中心となって、「元気村・夢の農村塾」が設立されております。

元気村・夢の農村塾では、本州からの修学旅行生を中心に全国各地から、農業体験希望者を受け入れていただいておりまして、これらのことを通して、都市住民との交流が深まり、都市部の消費者に深川の農業を理解いただくことが、交流人口の増加、安全で安心な農産物の販路拡大と農家所得の確保につながるとともに、これからの農業都市として、体験型観光の面においても、大変重要なことだと考えております。

また、担い手の育成につきましては、拓殖大学北海道短期大学、道内各地の研修ファーム、農協・行政などが連携して、就農の相談から実践的な研修、実際の就農までを一貫してサポートする「新規就農サポートシステム」を平成14年に立ち上げ、優れた担い手となる経営者の育成確保に取り組んでおります。

このシステムでは、就農希望者は、夏の期間、希望する地域の研修ファームで農業実習を行い、冬の期間は、大学で農業経営や農業技術などを学び、2年間の研修終了後、農協のあっせんによって就農するものです。

今後この取り組みをさらに広げ、農業内外からの就農を促進し、農業の維持・発展と農村の活性化を図っていきたいと考えております。

また、スローフードにつきましては、本市におきましても、深川市男女平等参画推進協議会の皆さんが中心になって、地元の安全・安心で良質な農産物を地元の消費者に食べていただこうと、3年前から「愛食祭」を実施されております。

地道な活動かもしれませんが、こうした活動を通じて、消費者の方に地元の農産物が安全・安心であることをご理解いただき、地産地消を推進していくことも大変重要なことだと考えております。

本市では、高度情報化社会に対応し、市民の皆さんが豊かさと潤いを実感できるまちづくりのため、マルチメディアを積極的に推進しております。

これまで、「自治体ネットワーク」「地域イントラネット」などの情報基盤整備や、全国で9つの協力自治体の一つとして総務省の「電子自治体推進パイロット事業」に取り組むとともに、同じく総務省の「高速無線システム実証実験」などを実施しております。

ITを積極的に活用して、農業・農村の情報を発信し、消費者との信頼関係を構築し、全国との結びつきを深めていきたいと考えております。

パネリストの皆様からの話題提供や農業都市の将来像への貴重なご提言、参加者の皆様との意見交換によって、本日のパネルディスカッションは、農業を取り巻く課題や、新しい農業都市づくりなどについて考える、大変貴重な機会となったと実感しております。

改めて、今回の会議を開催させていただきましたことに深く感謝を申しあげたいと思います。

北海道は、四季が明確であることが大きな魅力ですが、石狩川流域に豊かな田園地帯が広がる農業都市・深川も、春には春の、夏には夏の、そして秋、冬とそれぞれの良さがございます。

将来とも米を基本としたまちづくりがこの地域の基本であり、これからも北海道の米の主産地として、また、多様な農産物の供給基地として、地域の特性を活かし、「食料・環境・暮らしを守り育む」まちづくりが必要だと考えております。

また、農業は、豊かな環境を保全していく大切な手段であり、豊かな農村地域として発展していく可能性は大変大きいと考えております。

本日のパネルディスカッションでのご論議を参考にさせていただき、これからも消費者が求める安全・安心に応えるクリーン農業の推進、トレーサビリティーの確立、農産物の付加価値を高める取り組みなど、本市の基幹産業である農業の振興に努めてまいりたいと思います。

本日お集まりいただきました皆様の今後ますますのご協力をよろしくお願いいたします。

ありがとうございました。

|

都市と農村との関係は、農地の土地利用だけが問題なのではないし、農村だけの問題でもない。都市と農村が相互に、経済問題の解決も含めなくては、土地問題も解決しない。

都市と農村との関係は、農地の土地利用だけが問題なのではないし、農村だけの問題でもない。都市と農村が相互に、経済問題の解決も含めなくては、土地問題も解決しない。

次の図は、循環型まちづくりという目標の部分である。持続可能な都市生活を目指すためには、生活循環システム、森林の維持・活用、自然エネルギーの活用といった部分システムが必要であり、農業が果たす役割の大きさ、都市との共生・一体化の重視が必要であることが期待されている。

次の図は、循環型まちづくりという目標の部分である。持続可能な都市生活を目指すためには、生活循環システム、森林の維持・活用、自然エネルギーの活用といった部分システムが必要であり、農業が果たす役割の大きさ、都市との共生・一体化の重視が必要であることが期待されている。